Haushalts-Saugroboter nutzen verschiedene Navigationsmethoden, um sich in der Wohnung zurechtzufinden. Frühe Einstiegsmodelle fuhren oft nach dem Chaosprinzip – also scheinbar planlos durch den Raum –, was zu ineffizienter Reinigung führen konnte. Moderne Geräte setzen hingegen auf deutlich ausgeklügeltere Systeme. Insbesondere vier Navigationsarten sind heute bei Haushaltssaugrobotern üblich: Gyroskop-basierte Navigation, Kamera-Navigation, Laser-Navigation (LiDAR) sowie KI-gestützte Navigation mit 3D-Sensoren. Im Folgenden werden diese Systeme erläutert und hinsichtlich Genauigkeit, Effizienz, Hindernisvermeidung und Kartierungsqualität erläutert.

Inhalt

Gyroskop-basierte Navigation

Bei der gyroskopbasierten Navigation kombiniert der Roboter einfache Sensorik z.B. Odometrie über Raddrehungen mit einem Gyroskop, um seinen Weg zu bestimmen. Das Gyroskop – bekannt aus Smartphones und dessen Ausrichtungsfunktion – erfasst Drehbewegungen, während die Steuerung die zurückgelegten Strecken anhand der Radumdrehungen berechnet. So kann der Saugroboter systematische Bahnen fahren und behält ungefähr im Gedächtnis, wo er bereits gereinigt hat. Im Vergleich zur reinen Chaosnavigation ergibt sich dadurch ein planmäßigeres Reinigungsmuster und in der Regel eine höhere Abdeckungsrate der Fläche. Da das Chaosprinzip vollständig veraltet ist und in der Regel überhaupt nicht mehr hergestellt werden, da sie solch schlechte Ergebnisse erzielen – haben diese keine wirkliche Relevanz mehr. Gleichzeitig sind bessere Navigationssystem mit der Zeit im Preis gesunken, sodass das Chaos-Prinzip eher außer Frage stehen sollte.

Allerdings arbeitet ein Gyroskop ohne echte Umgebungskarte, was seine Grenzen mit sich bringt. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung kann beispielsweise abnehmen, wenn der Roboter ins Stolpern gerät z.B. wenn ein Rad auf einem Teppich durchdreht oder der Roboter an einer Kante hängenbleibt. In solchen Fällen können die internen zurückgelegten Wegberechnungen ungenau werden, der Roboter verliert die Orientierung und die Reinigung wird ineffizient, da er Stellen doppelt fährt oder länger nach dem Weg sucht oder gar mehrfach selbe Stellen doppelt abfährt. Gerade bei sehr großen Wohnungen kann dies natürlich fatal werden, da der Akku natürlich bedingte Kapazitäten hat. Hindernisvermeidung erfolgt bei diesen einfachen Modellen meist nur reaktiv: Sie haben Stoßsensoren, wie eine Art Stoßstange, und eventuell Infrarotsensoren zur Abstandsmessung, erkennen aber keine Objekte im Voraus. Der Roboter stoppt oder wendet also erst, wenn er gegen ein Hindernis gefahren ist. Eine aktive Umfahrung kleiner Gegenstände erfolgt nicht. Entsprechend entsteht keine detaillierte Karte der Wohnung – höchstens erstellen einige Modelle eine grobe Skizze der gefahrenen Pfade, ohne dass präzise Grundrisse in der App verfügbar wären.

Vorteile:

- Fährt systematische Reinigungsbahnen (effizienter als zufälliges Muster)

- Verpasst seltener Bereiche, da der Weg nachvollzogen wird

- Kostengünstige Technologie und daher in vielen Einsteigermodellen zu finden

Nachteile:

- Kann die Orientierung verlieren, wenn Räder durchdrehen oder Hindernisse den Kurs stören

- Keine präzise Kartierung der Räume – der Roboter „weiß“ nur ungefähr, wo er war

- Hindernisse werden nicht proaktiv erkannt, sondern erst beim Anstoßen registriert

- Navigationsgenauigkeit reicht nicht an komplexere Systeme heran, für sehr große oder verwinkelte Wohnungen weniger geeignet

Kamera-basierte Navigation

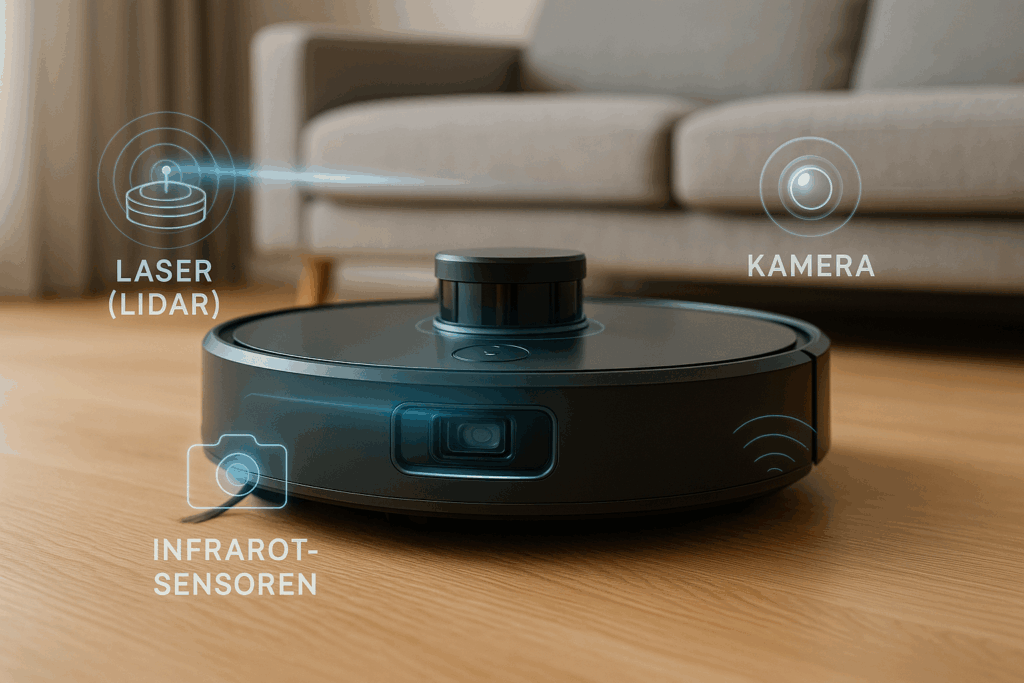

Die Kamera-Navigation nutzt eine oder mehrere Kameras am Roboter, um visuelle Eindrücke der Umgebung zu sammeln. Typischerweise ist eine nach vorn oder oben gerichtete Weitwinkelkamera verbaut, deren Aufnahmen von Algorithmen analysiert werden. Der Roboter erkennt markante Merkmale wie Ecken von Wänden, Türrahmen, Möbelkanten etc., um sich daran zu orientieren. Mit Hilfe der Selbstlokalisierung per Kamera erstellt das System eine virtuelle Karte und platziert den Roboter selbst darin. So kann ein kameragesteuerter Saugroboter auch mehrere Räume gezielt und planvoll reinigen. Oft werden in der zugehörigen App Grundrisse der Wohnung angezeigt, und es lassen sich darüber einzelne Zimmer zur Reinigung auswählen oder Sperrzonen festlegen. Gegenüber der Gyroskop-Methode ermöglicht dies eine deutlich gründlichere und zielgerichtetere Navigation im Haushalt.

Die Genauigkeit und Kartierungsqualität von Kamera-Navigation erreicht in der Praxis allerdings nicht ganz das Niveau von Lasersystemen. Visuelle Sensoren sind nämlich stark von den Lichtverhältnissen abhängig. Bei guter Beleuchtung navigiert der Roboter präzise, doch im Dunkeln nimmt die Leistungsfähigkeit ab – der Roboter benötigt dann oft deutlich länger für seine geplante Route. Wie das menschliche Auge sieht auch die Kamera bei schwachem Licht weniger, weshalb einige Modelle bei Dunkelheit langsamer fahren oder Probleme haben, zur Ladestation zurückzufinden. Vereinzelt wird dieses Manko durch eingebaute LED-Leuchten gemindert, doch bleibt es ein limitierender Faktor. Ein weiterer Aspekt ist die Rechengeschwindigkeit: Das Verarbeiten von Kamerabildern erfordert vergleichsweise viel Rechenpower. Entsprechend navigieren kamerabasierte Roboter mitunter etwas weniger zügig und wirken in ihren Bewegungsmustern unruhiger als LiDAR-Modelle. Sie neigen eher dazu, vereinzelt gegen Möbel zu stoßen und korrigieren dann ihren Kurs – wobei die meisten größeren Hindernisse durch die Kamera trotzdem frühzeitig erkannt und umfahren werden. Die Hindernisvermeidung ist somit besser als beim Gyroskop-Prinzip: Große Objekte (Wände, Möbelstücke) nimmt der Roboter visuell wahr und kann sie umfahren, bevor es zum Zusammenstoß kommt. Kleinere oder flache Objekte (etwa dünne Kabel) erkennt eine normale Navigationskamera jedoch in der Regel nie, sodass solche Dinge weiterhin erst dann bemerkt werden, wenn es bereits zu spät ist. Gerade Kabel können dabei sehr ätzend sein, da sie in den meisten Fällen die Räder blockieren und man selbst diese entfernen muss bevor es weitergeht. Effizienz und Abdeckung sind insgesamt hoch, da der Roboter systematisch Bahn für Bahn reinigt, jedoch kann die Reinigungszeit wegen der genannten Faktoren (Licht, Rechenaufwand, kleine Gegenstände wie Kabel) etwas höher ausfallen als bei Laser-Navigation.

Vorteile:

- Erstellt digitale Raumkarten und ermöglicht eine zielgerichtete Reinigung z.B. gezielte Raumwahl durch angemessene Kartierung

- Deckt komplexe, mehrräumige Wohnungen zuverlässig ab

- Flachere Bauweise möglich (kein Laserturm), gelangt oft unter niedrigere Möbel

- Erkennt Wände und größere Hindernisse visuell, navigiert dadurch bereits schonender als rein sensorbasierte Systeme

Nachteile:

- Lichtabhängigkeit: Bei Dunkelheit oder schwacher Beleuchtung deutlich reduzierte Navigationseffizienz

- Langsameres Mapping und mitunter etwas erratisches Fahrmuster im Vergleich zu Laser-Navigation

- Keine spezifische Objekterkennung: kleine Gegenstände, gerade Kabel auf dem Boden, werden größtenteils nicht gesehen

- Preislich teurer als Gyro-Modelle (Kamera-Navigation findet sich meist in Mittel- und Oberklasse-Geräten)

Laser-Navigation (LiDAR)

Die Laser-Navigation gilt aktuell als Spitzenreiter unter den Navigationsarten von Saugrobotern. Ein Laser-basiertes System nutzt einen rotierenden Laserscanner – meist erkennbar an einem kleinen runden Turm oben auf dem Roboter, der laufend Laserimpulse in die Umgebung aussendet. Über die Messung der Reflexionen (Time of Flight) ermittelt der Roboter kontinuierlich Abstände zu Wänden und Objekten. So entsteht eine äußerst präzise 360°-Umgebungskarte in Echtzeit. Dieses LiDAR-Verfahren erlaubt dem Roboter eine millimetergenaue Positionierung und sehr gründliche Abdeckung des Raumes. Im Unterschied zur Kamera ist das Verfahren unabhängig von Lichtquellen: Ein Saugroboter mit Laser-Navigation findet sogar in völliger Dunkelheit zuverlässig seinen Weg. Die Kartierungsqualität ist dabei hochauflösend – in der App lassen sich detaillierte Grundrisse der Wohnung abrufen, oft mit der Möglichkeit, virtuelle Wände oder Sperrzonen einzuzeichnen und Reinigungsbereiche genau festzulegen.

In Sachen Genauigkeit und Effizienz übertrifft die Laser-Navigation in der Regel alle anderen Systeme. Der Roboter bewegt sich meist in logisch geplanten Bahnen (oft schachbrettartig über den Raum) und vermeidet unnötige Wege, was sich auch im Bereich der Akkukapazität wiederspiegelt. Durch die präzise Distanzmessung erkennt er Möbel und Wände, umfährt Hindernisse mit geringem Abstand und stößt seltener an. Allerdings identifiziert auch ein Laser nicht die Art des Hindernisses – ein niedriges Objekt wie ein liegender Stift oder ein dünnes Kabel in Bodennähe kann unter dem Laserstrahl durchrutschen und wird erst vom Absturzsensor oder Bumper bemerkt. Komplett ohne Berührung läuft die Reinigung daher auch hier nicht immer ab, doch im Vergleich zu weniger fortschrittlichen Methoden sind Kollisionen minimal. Ein kleiner Nachteil ist die etwas erhöhte Bauhöhe: Der aufgesetzte Lasersensor-Turm macht den Roboter ein paar Zentimeter höher, sodass er extrem flache Möbelunterkanten nicht erreichen kann. Zudem war Laser-Navigation lange fast nur in hochpreisigen Modellen anzutreffen. Inzwischen gibt es zwar auch günstigere Geräte mit dieser Technik, dennoch liegen die Anschaffungskosten im Durchschnitt über denen von einfacheren Navigationsarten. Manche Nutzer beachten schließlich noch das Thema Datenschutz: Da bei Laser-Navigation detaillierte Wohnungsgrundrisse digital erstellt und in der App gespeichert werden, besteht theoretisch die Möglichkeit eines Missbrauchs dieser Daten – entsprechende Datenschutzrichtlinien der Hersteller sollen dem entgegenwirken. Dennoch ist diese Art der Navigation eine absolute Empfehlung, da sie einen enormen Mehrwert bietet.

Vorteile:

- Sehr hohe Präzision bei Navigation und Raumvermessung (LiDAR liefert äußerst genaue Abstandsdaten, da sie eine 3D Welt nachbilden durch Punktwolken)

- Keine Abhängigkeit von Lichtquellen – funktioniert gleichermaßen bei Tag und Nacht

- Akkueffiziente Routenplanung: systematische Fahrmuster, schnelle und vollständige Flächenabdeckung

- Hervorragende Kartierungsqualität: detaillierte Karten für App-Steuerung, mit vielen Funktionen (Raumaufteilung, No-Go-Zonen etc.)

Nachteile:

- Leicht höhere Bauform durch den Laserturm – passt nicht unter alle Möbel

- Tendenziell höhere Anschaffungskosten

- Sieht alle Hindernisse gleich – unterscheidet nicht z.B. zwischen Objekt und Vorhang; sehr flache oder transparente Objekte können übersehen werden

- Benötigt in der Regel eine Einrichtung per App, was mögliche Datenschutzfragen aufwerfen kann

KI-gestützte Navigation mit 3D-Sensoren

Die jüngste Entwicklung im Bereich Saugroboter-Navigation ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Kombination mit 3D-Sensorik. Solche Modelle bauen meist auf den zuvor genannten Verfahren (Kamera oder Laser) auf, erweitern sie aber um zusätzliche Sensoren und Algorithmen zur intelligenten Objekterkennung. Unter 3D-Sensoren versteht man hier z.B. Tiefenkameras, strukturierte Lichtprojektoren oder auch spezielle Infrarot-Laser (etwa das Kreuzlaser-System), die ein dreidimensionales Bild vom Raum und darin liegenden Gegenständen liefern. Ergänzend kommen KI-Modelle zum Einsatz, die anhand dieser Sensordaten Objekte identifizieren – also nicht nur sehen, dass etwas im Weg liegt, sondern was genau dort liegt und dementsprechend darauf adäquat reagieren kann bzw. berücksichtigen sie im allgemeinen Saugprozess. Die Frontsensoren detektieren Hindernisse frühzeitig, sodass der Roboter abbremst und eine neue Route plant, anstatt stumpf dagegen zu fahren. Selbst kleine Spielzeuge oder zerbrechliche Objekte bleiben verschont, was insbesondere in Haushalten mit Kindern oder Tieren ein großer Vorteil ist. Hängenbleiben an Kabeln oder das unerwünschte Verteilen von Teilflüssigkeiten beispielsweise von Tieren wird so weitgehend verhindert, allerdings noch nicht ausgeschlossen.

Moderne KI-Navigationsroboter kombinieren oft LiDAR für die grobe Kartierung mit zusätzlichen Kameras oder 3D-Sensoren für eine richtige Objekterkennung. So entstehen weiterhin exakte 2D-Karten der Räume, während der Roboter parallel einzelne Objekte dreidimensional erfasst. Anhand dessen können sie inzwischen auch unterscheiden, ob es sich bei einem erkannten Hindernis um einen leblosen Gegenstand oder um ein Lebewesen handelt, und entsprechend reagieren. Die Verarbeitung erfolgt teils on-board, teils mit Unterstützung durch Cloud-Dienste, und umfasst Farbbilder ebenso wie Tiefendaten. Dank Infrarot-Technik und fortschrittlicher Sensorfusion funktionieren viele dieser Lösungen sogar in dunkler Umgebung zuverlässig – eine deutliche Verbesserung gegenüber reinen Kamerasystemen. Insgesamt bleibt die Genauigkeit der Navigation auf dem hohen Niveau der Laser- oder Kamera-Basis, denn die KI-Komponente kommt ergänzend hinzu, ohne die Grundnavigation zu ersetzen. Es ist mehr eine softwareseitige Verbesserung, die zu Effizienz und Reinigungsdauer beitragen, sodass der Roboter seltener unterbrochen wird (etwa um ein Kabel aus den Bürsten zu entfernen) und zügiger arbeiten kann, da er Hindernisse kategorisieren kann und aktiv ausweicht. Zu beachten ist, dass diese komplexe Technik aktuell vor allem in Premium-Modellen zu finden ist, entsprechend hoch sind die Anschaffungskosten. Auch ist die Technik nicht unfehlbar: Vereinzelte Objekte könnten falsch erkannt oder übersehen werden, doch wird die Erkennungsrate mit jedem Entwicklungsschritt besser.

Vorteile:

- Kombiniert Stärken der Laser- bzw. Kamera-Navigation mit fortschrittlicher Objekterkennung

- Erkennt und umgeht auch kleine oder flache Hindernisse (z.B. Spielzeug, Kabel, Tierexkremente) zuverlässig, ohne Kollision

- Reduziert Stillstände: bleibt seltener hängen oder verheddert sich, dadurch insgesamt effizienterer Reinigungsablauf

- Kann Objekte klassifizieren (unterscheidet z.B. Möbel vs. Mensch) und die Navigation entsprechend anpassen – nahezu keine Zusammenstöße mit Alltagsgegenständen mehr

- Arbeitet dank 3D-Sensorik auch bei ungünstigen Lichtbedingungen stabil (Infrarot-/Tiefensensoren)

Nachteile:

- Sehr teuer in der Anschaffung

- Komplexität: Aufwendigere Technik, potenziell höherer Wartungsbedarf und Fehlerquellen

- Teilweise Verarbeitung von Kameradaten nötig – kann bei datenschutzbewussten Anwendern Bedenken auslösen

- Noch nicht in allen Situationen perfekt: extreme Sonderfälle oder sehr kleine Objekte könnten vereinzelt nicht erkannt werden (jedoch stetige Verbesserung mit neuen KI-Updates)